トップページ

新 着

教育現場で進む電子ペーパーの活用

タブレットを中心とした教育現場のICT化が進んでいる。タブレットは生徒の回答の共有などに効果的だが、手書きという観点に着目した場合、タブレットの液晶はガラスでできているので、ペンが滑ったり、ガラスの厚みの分屈折率が気になったりするなど、どうしても紙の書き心地とは異なってしまう。そこで注目が集まっているのが電子ペーパーだ。

電気自動車がもたらすシティ・イノベーション

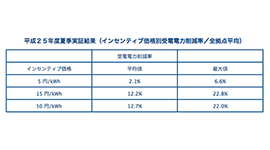

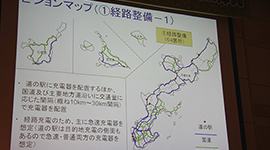

日産自動車にとってSmart City Week 2013の会場は、まさに“地元”だ。同社のグローバル本社がすぐ近くにあり、横浜市ともスマートシティに関する実証実験に共同で取り組んでいる。日産自動車ではEV(電気自動車)によるシティ・イノベーションを推進しているという。EVを再生エネルーの電力供給の安定化装置として利用しようという提言だ。さらに、EVが地域の電源となる社会を提案する。

エネルギー・環境

交 通・ITS

文 教

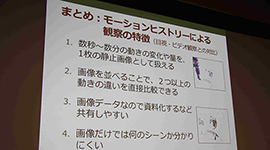

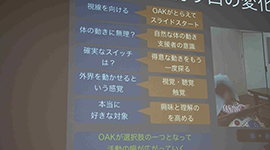

OAKの「モーションヒストリー」機能を児童生徒の実態把握に活用

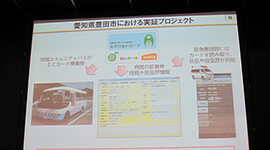

ICTを活用して障害児の学習・生活支援を行うプロジェクト

「DO-IT School」の成果報告会リポート

OAKの「モーションヒストリー」機能を児童生徒の実態把握に活用

安価で導入・利用しやすい“どこでもスイッチ”で意思をより正確に把握する

ICTを活用して障害児の学習・生活支援を行うプロジェクト

「DO-IT School」の成果報告会リポート

安価で導入・利用しやすい“どこでもスイッチ”で意思をより正確に把握する

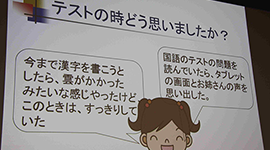

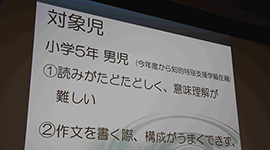

普通学校でもすごいポテンシャルを持つ道具として使える

ICTを活用して障害児の学習・生活支援を行うプロジェクト

「DO-IT School」の成果報告会リポート

普通学校でもすごいポテンシャルを持つ道具として使える

生 活・医 療・福 祉

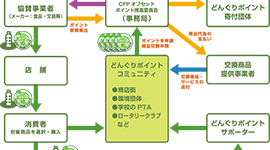

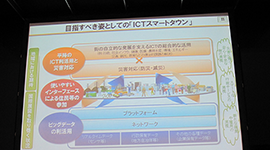

ICTを活用した新たな街づくりの実現に向けて

スマートシティの実現に向けて、全国規模で実証実験が行われている。本講演では、スマートシティを普及させていくにあたっての課題や、総務省が主導する実証実験の内容などが示された。

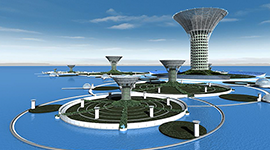

植物のような環境モデル GREEN FLOATプラン

清水建設は、赤道直下の海上に環境配慮型の都市を浮かべる「GREEN FLOAT」に注力している。食料の自給自足を維持しながら、廃棄物の再資源化によって自然にも溶け込み、CO2をゼロにするだけでなく周辺のCO2も吸収し続ける植物質な都市を目指す。

ICT(情報通信技術)

普通学校でもすごいポテンシャルを持つ道具として使える

ICTを活用して障害児の学習・生活支援を行うプロジェクト

「DO-IT School」の成果報告会リポート

普通学校でもすごいポテンシャルを持つ道具として使える

ICTを活用した新たな街づくりの実現に向けて

スマートシティの実現に向けて、全国規模で実証実験が行われている。本講演では、スマートシティを普及させていくにあたっての課題や、総務省が主導する実証実験の内容などが示された。

Copyright © 2013 - 2024 ReviewMagazine Inc. All rights reserved.